1、二叉树

2、二叉搜索树

3、平衡二叉树之AVL树

4、平衡二叉树之红黑树

5、BTree

6、B+Tree

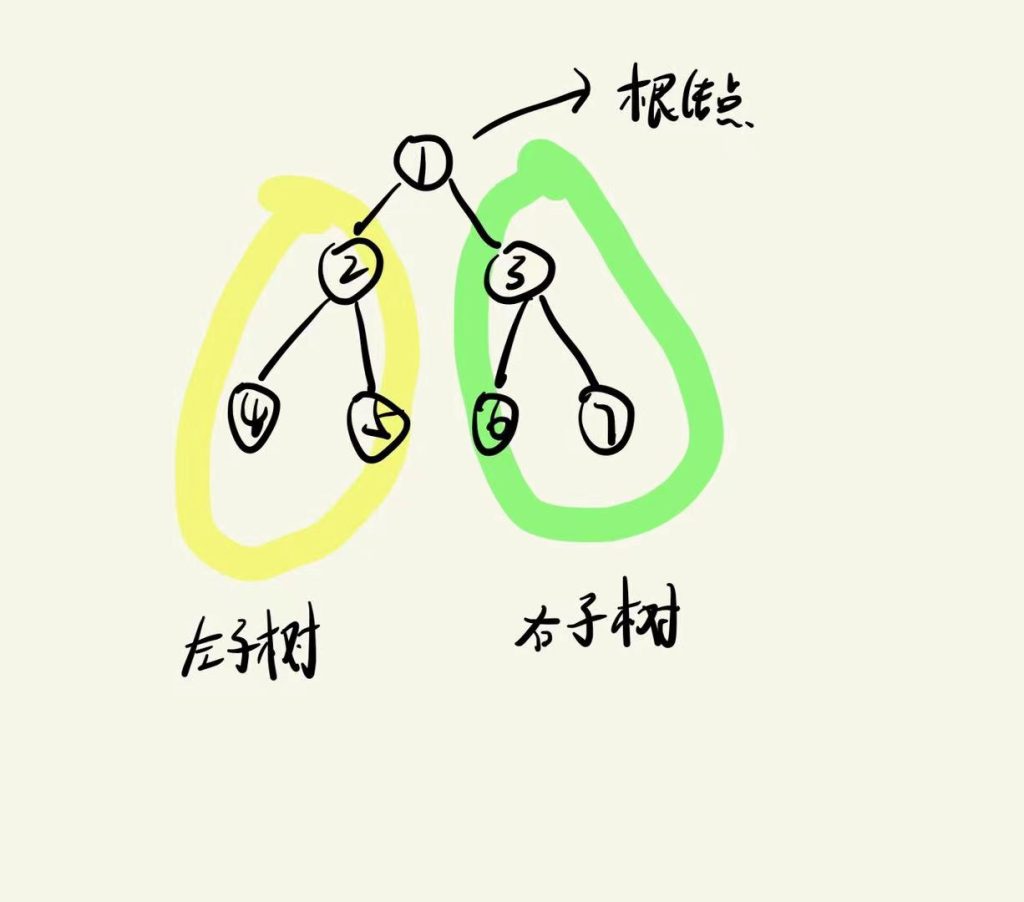

一、二叉树

一种树形结构,每个节点最多有2个子节点,分别为左子结点和右子节点,是其它高级数据结构的基础(如平衡二叉树、二叉搜索树等)。

特殊的二叉树有满二叉树和完全二叉树。

满二叉树:非叶子节点都有两个子节点,且叶子节点都在同一层。(全满)

完全二叉树:除最后一层外,其余层的节点数都达到最大值。且最后一层节点从左到右连续排列。(不满但不缺漏)

二叉树的遍历方式(即按某种规则访问树中所有节点且仅访问一次):

①前序遍历:先访问根节点,再遍历左子树,最后遍历右子树。

②中序遍历:左——>根——>右

③后序遍历:左——>右——>根

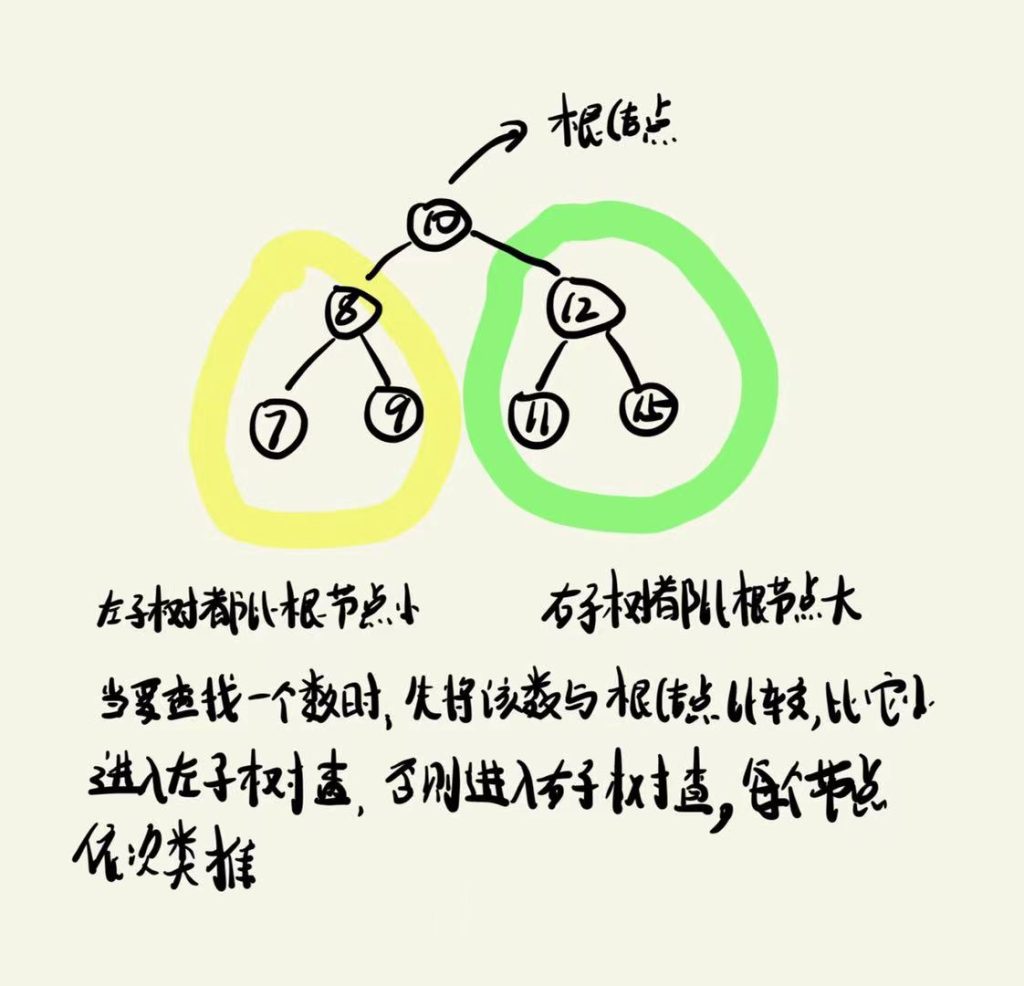

二、二叉搜索树

又称二叉排序树、二叉查找树,是在二叉树的基础之上衍化而来,在继承二叉树的性质同时,还有自己独特的性质。相关性质有:

①左子树节点值小于该节点。

②右子树节点值大于该节点。

③左右子树都为二叉搜索树。(常假设树中节点值唯一)

理想情况:树的高度平衡(如完全二叉树),查、插、删均为O(logn)

最坏情况:当节点按升序或降序插入时,会退化为链表,此时为O(n)

三、平衡二叉树之AVL树

平衡二叉树是一种特殊的二叉搜索树,特点是通过维持树的 “平衡性”,避免普通二叉搜索树在极端情况下退化为线性结构(O(n)),从而保证查找、插入、删除等操作的高效性(O(log n))。

AVL树是最早的平衡二叉树,是 “严格平衡” 的二叉搜索树(平衡因子严格限制为 – 1、0、1)。每个节点的左右子树高度差不能超过1。

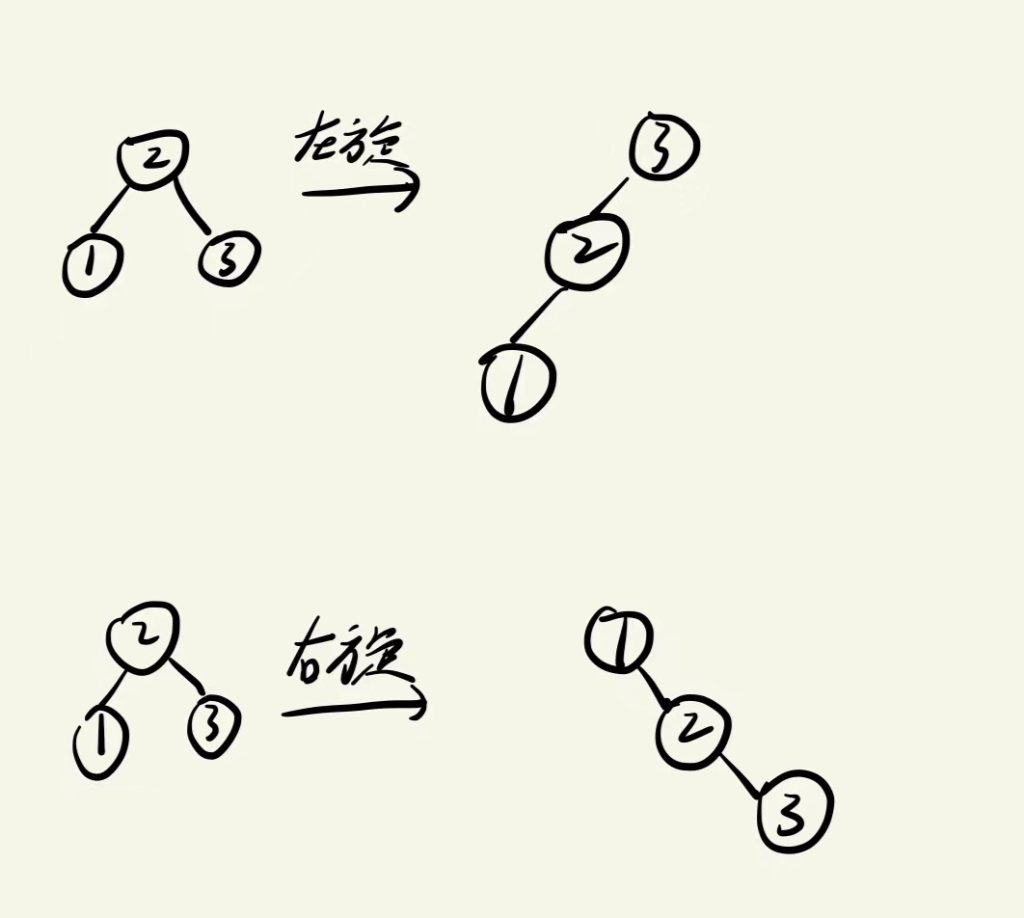

AVL 树的插入、删除可能破坏平衡性,需通过旋转操作调整结构以恢复平衡,而旋转的目标是降低树的高度。

左旋:以某个节点为旋转节点,其右子节点变为父节点,原来的父节点变为左子结点。

右旋:同理,左子结点变为父节点,原父节点变为右子节点。

缺点:相比较红黑树,AVL树在插入/删除时会频繁触发旋转操作,从而来达到树的高度平衡,这会导致耗时比红黑树高。

四、平衡二叉树之红黑树

一种 “弱平衡” 二叉搜索树(通过颜色规则维持平衡,平衡因子可大于 1(即左右子树的高度差可大于1)),插入 / 删除的旋转操作更少,适合频繁修改的场景(如 Java 的TreeMap、HashMap(JDK8+)。相关性质:

①每个节点要么是红色,要么是黑色。

②根节点是黑色的。

③叶子结点都是黑色的NULL节点。

④若一个节点为红色,其两个子节点一定为黑色。

⑤任意节点到其可到达的叶子结点之间有相同数量的黑色节点。

实现自平衡的方式——>变色+旋转。

推论:从根到叶子结点的最长路径不大于最短路径的2倍。

即树高控制在 2log (n+1) 以内,确保操作效率稳定在 O (log n)。

五、BTree

一种多路平衡搜索树,每个节点可以存储多个数据元素,并拥有多个子节点(二叉树的每个节点最多存储1个元素且最多有2个子节点)。优势是降低树的高度,减少访问数据时的磁盘读写次数。

B 树的阶(通常用m表示)是其核心参数,指的是一个节点最多能拥有的子节点数。一棵m阶 B 树需满足以下条件:

①每个节点最多包含m-1个关键字(数据元素),以及m个子节点。

②若一个节点存储的元素超过最大值,则中间元素向上分裂成父节点,左右两边元素分裂成左右子节点。

③非根非叶子节点至少存在向上取整(m/2)个子节点。

④树中所有叶子节点到根节点的路径长度相等。

优势:

1、低高度:多路节点结构使树的高度远低于二叉树,减少磁盘 I/O 次数。(树的高度决定检索的次数)

2、所有叶子节点在同一层,保证查询、插入、删除操作的时间复杂度均为O(log n)

六、B+树

是 B 树的变种,两者核心区别在于:

①B+树的非叶子节点仅作为索引,不存储实际数据,所有关键字和数据都存储在叶子节点中。

②B+树的叶子节点通过链表连接,支持范围查询,而B树可能需要遍历多个层次的节点才能完成范围查询。

为什么数据库索引用B+树,而不用B树?

1、进行范围查询时,B+树只需从根节点定位到叶子结点的范围起点,然后顺序扫描链表就能遍历后续数据,非常高效。而B树可能要在不同层次的节点间多次跳转查找,无疑增加了查询的时间和复杂度。

2、更适合顺序访问,B+树可通过链表快速定位和访问相邻数据,而B树没这优势。

3、减少非叶子结点的存储开销,B+树的非叶子节点仅包含键信息,不包含数据,使得非叶子节点可以存储更多的键,从而减少树的高度。B树的非叶子节点既包含键又包含数据,相比之下,每个节点能存储的键的数量相对较少,导致树的高度可能更高。